IMA und die Welt (Maschine)

( Christian Stefaner-Schmid, September 2013)

“One should respect public opinion insofar as is necessary to avoid starvation and keep out of prison, but anything that goes beyond this is voluntary submission to an unnecessary tyranny.” (Bertrand Russell)

Als ersten Satz der Selbstdarstellung des Institut für Medienarchäologie (IMA) lesen wir: “Die Wahrnehmung unserer Welt erfolgt in sehr hohem Ausmaß über Medien, Medien, die entscheidend zur Veränderung unserer Zivilisation beitragen.” Schon hier stellt sich die Frage; wie geht das vonstatten, wie verändern Medien unsere Wahrnehmung und in Folge auch unsere Welt? Als Richard Dawkins in seinem “The Selfish Gene” (1976) den Neologismus “Meme” einführte war nur wenigen klar wie wichtig dieser Begriff – zur Beschreibung der Überlieferung von Ideen und kulturellen Ereignissen und Phänomenen – noch werden würde. So reiht sich der Begriff Meme und seine Anwendung gut in den evolutionistischen Aspekt eines radikal konstruktivistischen Denkens ein. Die Welt entsteht entsprechend dem radikalen Konstruktivismus auf Basis von Sinnesreizen und der Leistung des Gedächtnisses, aber durchaus “selfish”. Das heisst die Welt entsteht immer und auf unterschiedliche Weise, was zur Folgerung führen kann, dass die Wahrnehmung der Realität immer eine subjektive ist und wir es mit vielen subjektiven Welten, oder Wahrnehmungen der Welt – neben unserer eigenen – zu tun haben. Ein Blick auf die Welt – als die Summe dieser Subjektivitäten – und ihrer geschichtlich bedingten Veränderungen zeigt, dass es Beiträge gibt, die eine Welt-Kultur dadurch gestalten, dass sie sich in einer allgemeinen und uns gemeinen Sicht der Dinge einfacher verankern als andere. Weil wir aber immer “wir selbst” sind, also aus uns heraus die Welt betrachten und sehr oft auch bewerten, empfinden wir die Beiträge als Bereicherung (im Guten wie im Schlechten) der gemeinsamen Kultur, die uns einerseits zu neuen oder auch alten Überlegungen führen, uns andererseits aber auch irritieren oder abstossen. Schlussendlich ist es immer eine Frage der Sicht auf die “Welt und alles was der Fall ist” (1). Man könnte also sagen, dass, wer den Blick auf sich selbst richtet, damit auch seinen/ihren Blick auf die Welt schärft und somit gestaltet/konstruiert.

Das Gestalten ist immer Kern der Kunst. Zur Sichtbarmachung findet eine Überlegung einen Weg hin zu einer Form – über Transformation oder Transkription und verschiedene (subjektive oder angenähert objektive) Gestaltungsprozesse – wodurch eine ursprüngliche Überlegung in einen gemeinsamen Raum (die Welt) übersetzt, übertragen und so eine versinnbildlichte Existenz findet. Als direkte oder verschlüsselte Übersetzung, ästhetisiert oder nicht. Eine – geschichtlichen Veränderungen unterworfene – Ästhetik lassen diejenigen weitestgehend außer Acht, denen es um Kernaussagen und eine langfristige Positionierung in einem gesellschaftlichen Kontext geht. Wenn also eine Form zeitlos ist, dann ist es die Idee, die, in die Welt eingespeist, entweder direkt im Kulturprozess Verankerung und Zustimmung findet, sofort wieder verloren geht oder vielleicht erst nach einiger Zeit wieder zum Vorschein kommt und breitere Gültigkeit erhält.

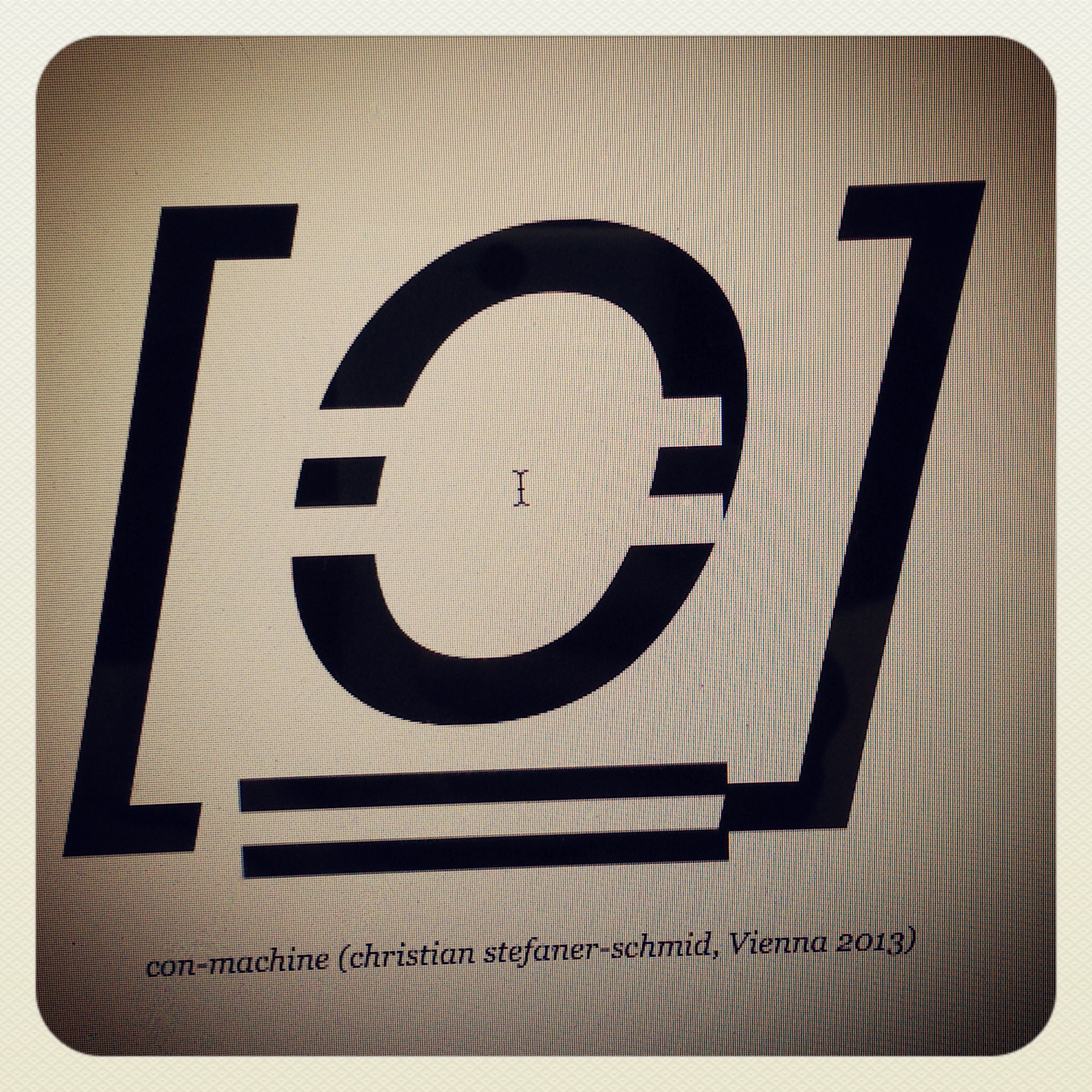

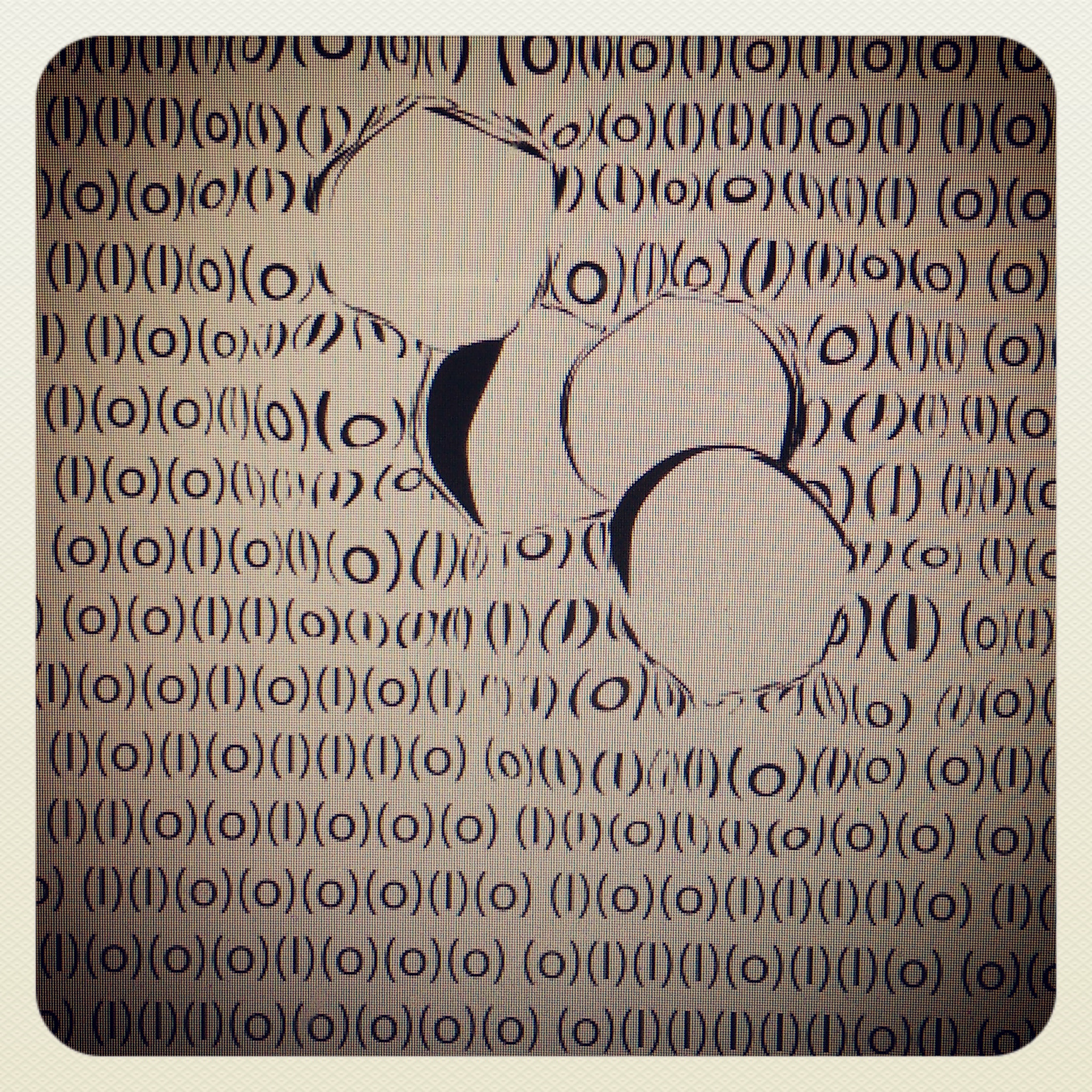

Wer in der Selbstdarstellung des IMA weiterliest stößt auf Begriffe wie: Forschung, Vermittlung, Akustik, Klangmaschinen, digitale Musik, elektronische Kunst, theoretische Reflexion, Vernetzung, Technik, Apparaturen, Maschinendivas und das auch noch spartenübergreifend. Hier wird international vernetzt, auf der Höhe der Zeit, zu den Themen und anhand der Mitteln der Zeit gedacht, konzipiert und gearbeitet. Sofort zeigt sich die Verbindung Kunst <-> Wissenschaft, die mittlerweile einen sehr gefestigten Kontext bilden. Wer Norbert Wieners Wissenschaftskritik (2) versteht, kann auch verstehen, warum sich die Wissenschaft in den Raum Kunst drängt, der auch gerne bereitgestellt wird. Aber auch die Kunst nimmt sich (seit Jahrzehnten) vermehrt der Wissenschaften an. Vielleicht, weil erkannt wurde dass die Welt Steuerungsprozessen unterliegt auf die kein Einfluss zu nehmen ist, wenn die Mechanismen nicht auch immer wieder – in dekonstruierten Formen und aus dem Kontext geschält – hinterfragt werden. Was jedoch sichtbar wird – bei einem unverklärten Blick auf die Welt – ist eine sich aufplusternde Maschine, die, nach Eingabe des korrekten Pin Codes Geld ausspuckt, Wahlergebnisse analysiert, uns den Weg weist, entsprechend eines vorab analysierten Geschmacks Unterhaltung vorschlägt, oder uns rechtzeitig am Morgen weckt. Untersuchen wir das digitale (Medien)Zeitalter mit Ernst Kapps Idee der “Organprojektion” (3) (1877), so fänden wir in der aktuellen Weltmaschine eine Projektionsfläche vor, um die sich einmal die Psychoanalyse kümmern muss, weil wir sonst vor der Frage stehen könnten: …. und wo ist da der Mensch? Wo wir doch Maschinen auch nur schön zum Singen bringen könnten (4).

1 Der leicht abgewandelte 1. Satz (Die Welt ist alles, was der Fall ist.) aus Ludwig Wittgensteins “Tractatus Logico-Philosophicus” (1918 vollendet, 1921 erstmals publiziert und 1929 von Wittgenstein als Doktorarbeit vorgelegt)

2 Norbert Wiener kritisierte mit der Aussage, dass 1000 Affen auch irgendwann Shakespeare geschrieben haben werden, die Wissenschaft als Produktionsstätten, in denen es mehr um Quantität als um Qualität geht.

3 Ernst Kapp sagt mit seiner Theorie der Organprojektion, dass alle Werkzeuge, Maschinen und Waffen eine Projektion der inneren Organe des Menschen sind. (Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen Gesichtspunkten, Verlag George Westermann, Braunschweig, 1877)

4 When Machines sing (Christian Stefaner-Schmid, Innsbruck, 2003)